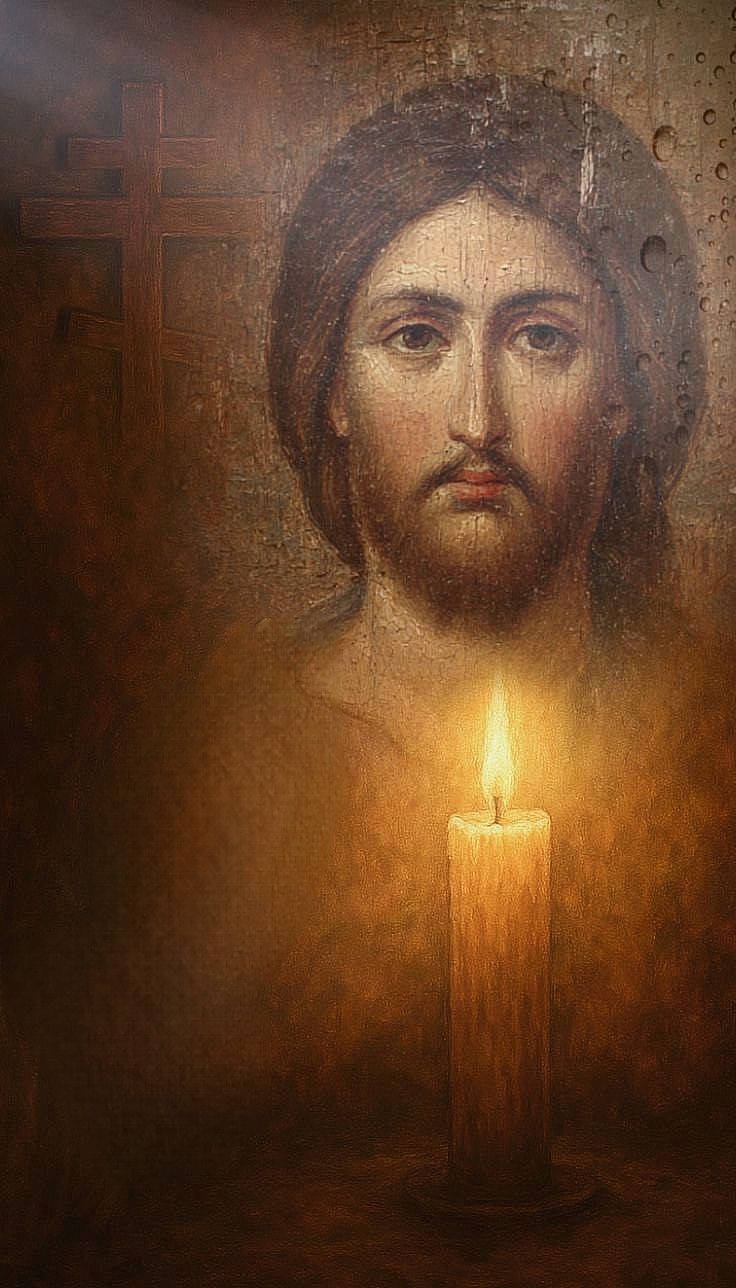

IL TRIONFO ATTRAVERSO LA CROCE FONTE DI SPERANZA PER L’UMANITÀ

DOMENICA 13 APRILE 2025

DOMENICA DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE - ANNO C

«Benedetto colui che viene,

il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo

e gloria nel più alto dei cieli!». Lc 19, 28-40

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» Lc 23, 46

Con la liturgia odierna, diamo voce e vita ai giorni più significativi e profondamente spirituali della Chiesa: la Settimana Santa, che culmina con il Triduo Pasquale. Vi sono elementi nella solennità di oggi che risultano piuttosto paradossali per contenuto e contesto, come la gloria, l'ingresso trionfale nella città santa e la passione. Queste sono le facce della stessa medaglia, da leggere e meditare alla luce dello Spirito Santo, al fine di comprendere il mistero che ci si presenta. Si tratta di un dittico che si svela a noi per meglio vivere e comprendere il mistero della redenzione operata dal Padre celeste attraverso Cristo Gesù, suo Figlio, nella potenza dello Spirito Santo e i frutti che questo ha generato in noi.

Una prima riflessione si impone. Essa si concentra sull'ingresso di Gesù a Gerusalemme. È il Messia che entra, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Va incontro al suo popolo per stipulare un'alleanza nuova, non più fondata sulla Legge e con il sangue di tori e agnelli, ma a prezzo del suo prezioso sangue. Tuttavia, come in tutte le cose di Dio, questa entrata regale presenta connotati opposti alle consuetudini e agli orientamenti mondani. Gesù non varca le soglie della cittadella di Davide con l'atteggiamento glorioso di un guerriero, cavalcando un cavallo, ma su un semplice puledro, il quale, nella simbologia biblica, possiede significati particolari.

L'asino, infatti, nella Bibbia è descritto come animale da carico, simbolo di lavoro e disponibilità (cfr. Gn 42,27; 44,13; 23,4-5; Dt 22,10; Gs 15,18; Gdc 1,14; 1 Sam 25,18, 20, 23; 2 Sam 17,23; Lc 10,34). Questo animale è impiegato per azionare le macine dei mulini (cfr. Is 30,24) e, in Egitto, per far girare le ruote dei pozzi. A differenza del cavallo, che simboleggia potere e ricchezza per i re e il cui utilizzo è principalmente militare, l'asino è considerato un animale da fatica, utilizzato in tempo di pace.

La prima apparizione dell'asino nell'Antico Testamento si ha quando, carico della legna necessaria per il sacrificio, accompagna Abramo nel suo viaggio verso il Monte Moria, dove è destinato a sacrificare Isacco (cfr. Gn 22,3, 5). Inoltre, Mosè sceglie un asino per trasportare sua moglie e i suoi figli durante il ritorno in Egitto, dove era fuggito, per svolgere la missione che Dio gli aveva affidato (cfr. Es 4,20).

Un passo del libro dei Numeri mette in evidenza l'asino come una creatura capace di "vedere" i segni di Dio e di opporsi all'uomo insensato, incapace di comprendere la volontà divina (cfr. Nm 22,23-35). In questo contesto, l'asino assume una dimensione sapienziale, riconoscendo la volontà divina ancor prima dell'uomo, il quale si considera veggente. La figura di Balaam e del suo asino, come commenta Sant'Agostino, è un richiamo a considerare quante volte siamo sordi alle indicazioni divine.

Se da un lato la figura dell'asino si ricollega alla cavalcatura dei re e degli dei, tipica delle culture dell'Estremo Oriente (cfr. Gdc 5,10), dall'altro essa viene presentata come simbolo di umiltà, poiché il Messia è descritto come colui che entrerà in Gerusalemme cavalcando un'asina. Il profeta Zaccaria annuncia, infatti, che il Messia vittorioso entrerà in Gerusalemme su un'asina (cfr. Zc 9,9). Questa visione di umiltà e semplicità trova una risonanza potente anche nel pensiero di teologi contemporanei, come il cardinale Raniero Cantalamessa, il quale osserva come "l'uomo che ha la sapienza del cuore è colui che sa riconoscere Cristo nel semplice e nel povero".

L'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi, rappresenta non solo un momento di gloria, ma anche un invito a riflettere sulla vera natura del potere e della regalità, radicalmente diversa da quella promessa dal mondo. Questo ci invita a considerare come, in ogni nostra azione e nell'affrontare le sfide quotidiane, possiamo seguire l'esempio di Cristo, facendoci servitori degli altri con umiltà e dedizione.

Nel Natale del Signore, abbiamo abbondantemente meditato sulla scelta "UMILE" del Verbo di Dio, che, nel quieto silenzio che avvolgeva ogni cosa, pose la sua tenda in mezzo a noi. Con altrettanta umiltà, il Dio degli dèi, come già ci insegna San Paolo, si è svuotato della sua divinità e dei suoi privilegi, per mettersi a pieno servizio del Padre e dell'umanità. Il Re umile, osannato dalla folla come Messia, prende possesso della Città Santa. Tuttavia, questo suo "segno profetico" indica anche un'altra verità: all'orizzonte di questo suo varcare le porte antiche, è già celato il suo dirigersi volontariamente verso la Passione.

Qui entra in gioco un altro aspetto della liturgia delle Palme: la proclamazione della pericope evangelica del Passio Domini. Ecco il paradosso: dal trionfo all'umiliazione, dall'acclamazione alla derisione, dalla confessione di Gesù come Re-Messia al riconoscimento di lui quale millantatore e falso profeta; dagli applausi festanti alle urla frenetiche che chiedono la crocifissione. Riviviamo i misteri del Servo Sofferente del Signore in un clima di raccoglimento e profondo silenzio orante, segnato sì dal dolore, ma manifestativo del grande disegno di Dio a favore dell'umanità, chiamato Amore, mediante l'offerta di sé, il dono gratuito, il servizio che il Dio totalmente Altro dispensa all'intera umanità. Questo segna l'inizio di un percorso che ci condurrà alla gioia inattesa e insperata della Risurrezione. La croce, se da un lato è rivelazione dell'atrocità del male insensato, dall'altro è epifania di una speranza intramontabile. Dal chiaroscuro della croce albeggiano già le melodie festanti che cantano la vita nuova: per Cristo e per noi. Come ricordava Sant'Agostino, "La croce è al tempo stesso un albero di dolore e un albero di vita", una dualità che risuona nel cuore del cristiano.

Vergine Maria, a te che hai concepito e partorito il Re d'Israele, tuo e nostro Dio, chiediamo il dono di accompagnarci in questi giorni santi affinché possiamo viverli non solo ritualmente o tradizionalmente, ma esistenzialmente. Dalla contemplazione dei misteri dolorosi e gloriosi del tuo Figlio, possa ancora una volta risorgere la speranza che non muore: per noi e per il mondo intero. Come osserva il teologo contemporaneo Henri de Lubac, "La fede è una risposta alla chiamata dell'amore", e in questo amore desideriamo rimanere profondamente radicati.

don Nicola De Luca